【発表のポイント】

- 脳は環境に合わせて柔軟に変化するが、その柔軟性は、てんかん注1を含む多くの脳の病気の原因ともなる。

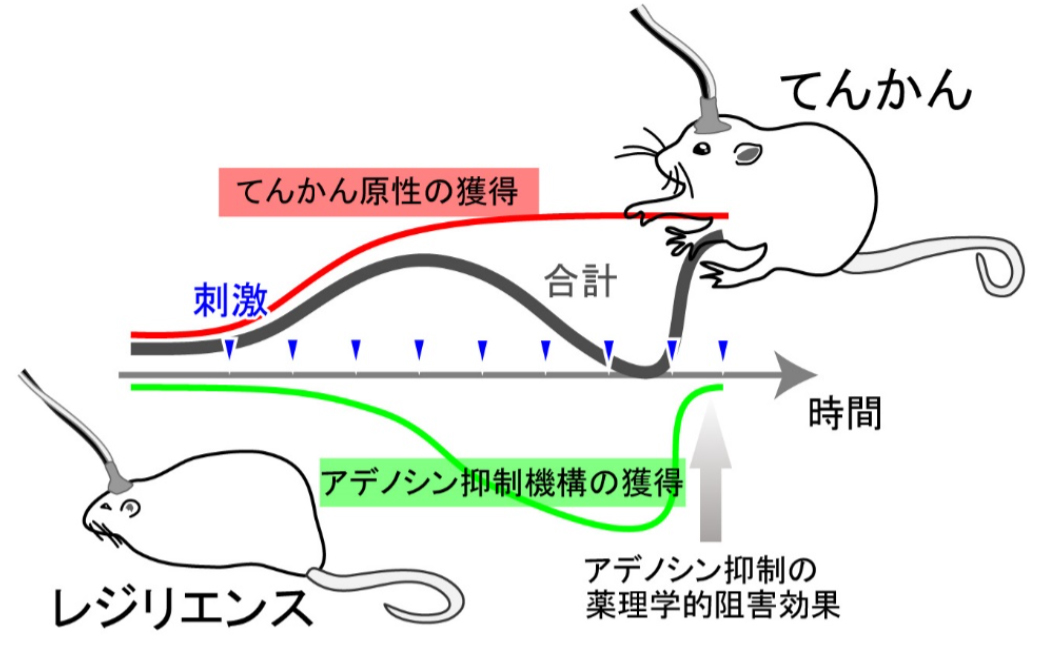

- 脳神経を光刺激してんかん様発作を引き起こす実験動物を用いて、てんかん発作を繰り返し生じさせたところ、神経の過剰な興奮を抑える機構が活性化し、それ以上、光刺激してもてんかん様発作を引き起こさないようになった。

- てんかんに対する抵抗性や回復力(レジリエンス注2)を担う機構は、脳内に予め備わっていることが示唆された。

【概要】

東北大学大学院医学系研究科の下田由輝助教、東北大学大学院生命科学研究科超回路脳機能分野の松井広教授らのグループは、脳神経細胞の活動を光で操作できるラットを用いて、てんかんの発生機序を研究し、光刺激でてんかん発作を繰り返させると、てんかん発作に対する抵抗性、てんかんレジリエンスが獲得されることを示しました。研究に用いたのは脳神経細胞に光感受性分子ChR2注3を遺伝子発現するラットで、海馬神経細胞を光刺激する実験を行いました。その結果、当初は光刺激によって、てんかん様の発作が引き起こされ、刺激のたびにより強い発作が生じましたが、長期間繰り返し刺激すると、発作が完全に抑制されるようになりました。神経細胞からグリア細胞注4への信号伝達が繰り返されることで、グリア細胞から神経活動を抑制する物質(アデノシン注5)が放出されるようになり、てんかんに対する抵抗性や回復力(てんかんレジリエンス)が獲得されたことが示唆されました。このような、脳のシステムを一定に保とうとする内因性ホメオスタシス注6機構の効果的な活性化は、てんかんに対する根本的治療として発展させられることが期待されます。

本研究成果は、2021年12月22日付でNeurobiology of Disease誌にオンライン掲載されました。

神経細胞に光感受性分子ChR2を発現する遺伝子改変ラットを用いて、てんかん原性の獲得、ならびに、てんかんレジリエンスの獲得機構を明らかにする実験を行いました。神経活動は頭蓋骨に取り付けた電極で脳波計測することでモニタリングをしました。脳内海馬に向けて光ファイバーを刺し入れて、海馬神経細胞を特異的に光刺激すると、てんかん様の発作が引き起こされることが分かりました。連日の刺激によって、てんかん様発作は増悪し、てんかん原性獲得過程が観察されました。その一方、さらに刺激を続けると、今度は発作の起きにくいてんかんレジリエンスが獲得されることが示されました。アデノシン受容体の阻害剤を投与すると、再び、刺激によるてんかん様発作が引き起こされたことから、いったん獲得されたてんかん原性は失われたわけではなく、新たに、過興奮を局所に封じ込めるアデノシン作動性の抑制機構が獲得されたことが明らかになりました。神経細胞からグリア細胞へと繰り返される信号伝達によって、グリア細胞からのアデノシン放出が亢進されることが示唆されました。本研究では、外因性薬物の投与なしに、てんかん発作の起こりにくい脳状態に遷移させることが可能であることを示しています。ヒトにも使える刺激パラダイムを工夫したり、グリア細胞のアデノシン放出機構を直接のターゲットとする治療戦略を考案したりすることで、これまでにない発想でのてんかん治療の開発につながることが期待されます。

注1. てんかん: 脳内で過剰な神経活動が発振すると発作が生じます。このような発作が繰り返し生じる慢性の神経疾患のことをてんかんと呼びます。てんかん原性とは、正常な脳がてんかん発作を起こしやすい状態になることを指し、てんかんを発症することをてんかん原性が獲得されたと表現することもあります。

注2. レジリエンス: 一般に、レジリエンスとは、回復力、弾性、しなやかさを意味します。また、心理学の分野では、困難な状況にもかかわらず、しなやかに適応して生き延びる力のことを指すこともあります。今回、一度、過剰興奮の起きやすいてんかん脳になったにもかかわらず、抗てんかん作用が新たに発揮され、元の健常脳に近い状態に回復させることができたことをもって、てんかんレジリエンスが獲得されたと表現しました。もっとも、状態としては過興奮しにくい状態が達成されたわけですが、元の健常脳ともまた異なり、過興奮しやすい回路を抱えながらも、抑制性のアデノシンの作用が増強することで、過興奮を局所に封じ込める力が生まれた状態が獲得されたと言えます。

注3. チャネルロドプシン2(ChR2): クラミドモナスという藻の一種に発現する光感受性の膜タンパク質のこと。ChR2に光をあてると、非選択的な陽イオンチャネルとして働くため、このタンパク質を発現する細胞は電気的に活性化されます。近年、ChR2をマウスやラット等の実験動物の脳神経細胞に発現する遺伝子改変マウスが作製され、光によって脳活動を自在に操作するオプトジェネティクス(光遺伝学)技術が脳の基礎研究に用いられるようになりました。今回、神経細胞にChR2を遺伝子発現するラットの海馬を目指して光ファイバーを刺し入れ、連発光刺激を照射することで、てんかん様発作を引き起こすことができることが示されました。

注4. グリア細胞: 脳内の細胞は、神経細胞とグリア細胞に分類されます。神経細胞は活動電位で情報を表現し、神経細胞同士をシナプス結合でつなぐネットワークで脳内情報処理が進むと考えられてきています。グリア細胞は、神経細胞の隙間を埋めて、神経細胞への栄養供給をする存在だと考えられてきましたが、近年、グリア細胞も特有の情報表現をしていて、神経細胞の担う情報処理に影響を与えることが認識されるようになってきました。また、グリア細胞は、細胞外のイオン環境や伝達物質の定常濃度を調整する機能があるため、個々の情報をコードするというより、神経が興奮しやすいかどうか、記憶につながる可塑性が起きやすいかどうか等、メタ情報制御に主な役割があるとも考えられています。

注5. アデノシン: 生体のほとんどの細胞が産生するヌクレオシドの一種。脳内では神経細胞に対して抑制性の作用を持つことが知られています。アデノシンのまま細胞から放出される場合もあれば、アデノシン三リン酸(ATP)として放出され、細胞外で即座にアデノシンに分解されて、アデノシンとして周囲の細胞に作用することもあります。アデノシンは神経細胞からもグリア細胞からも放出されることが知られています。脳内アデノシンには抗痙攣作用はありますが、これを単純に全身投与しても、心臓等の臓器に影響がある可能性が高く、脳実質内のアデノシン増加にはつながりません。

https://doi.org/10.1016/j.nbd.2021.105602

東北大学大学院生命科学研究科

担当:教授 松井 広 (まつい こう)

電話番号: 022-217-6209

Eメール: matsui(at)med.tohoku.ac.jp

東北大学大学院生命科学研究科広報室

担当:高橋 さやか (たかはし さやか)

電話番号: 022-217-6193

Eメール: lifsci-pr(at)grp.tohoku.ac.jp