本年度も東北大学鹿島台圃場を用いた実験を行います.ミヤコグサとイネの成長と微生物群集の観察を行う予定です.本日は実験計画を煮詰めるために圃場の確認に伺いました.

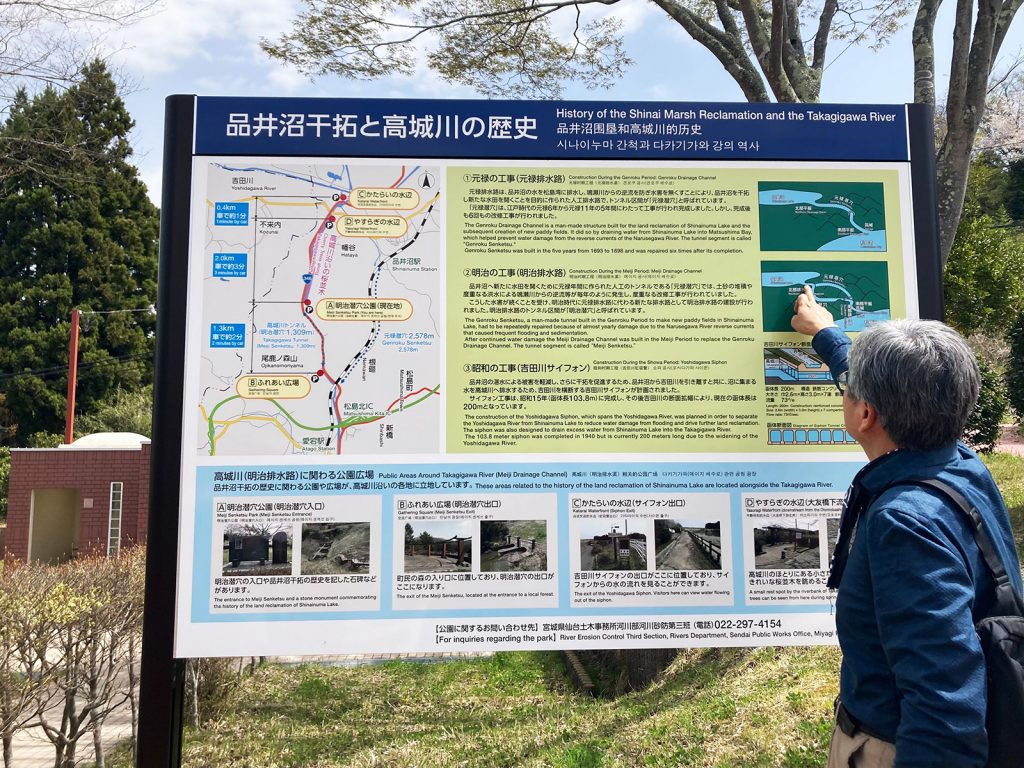

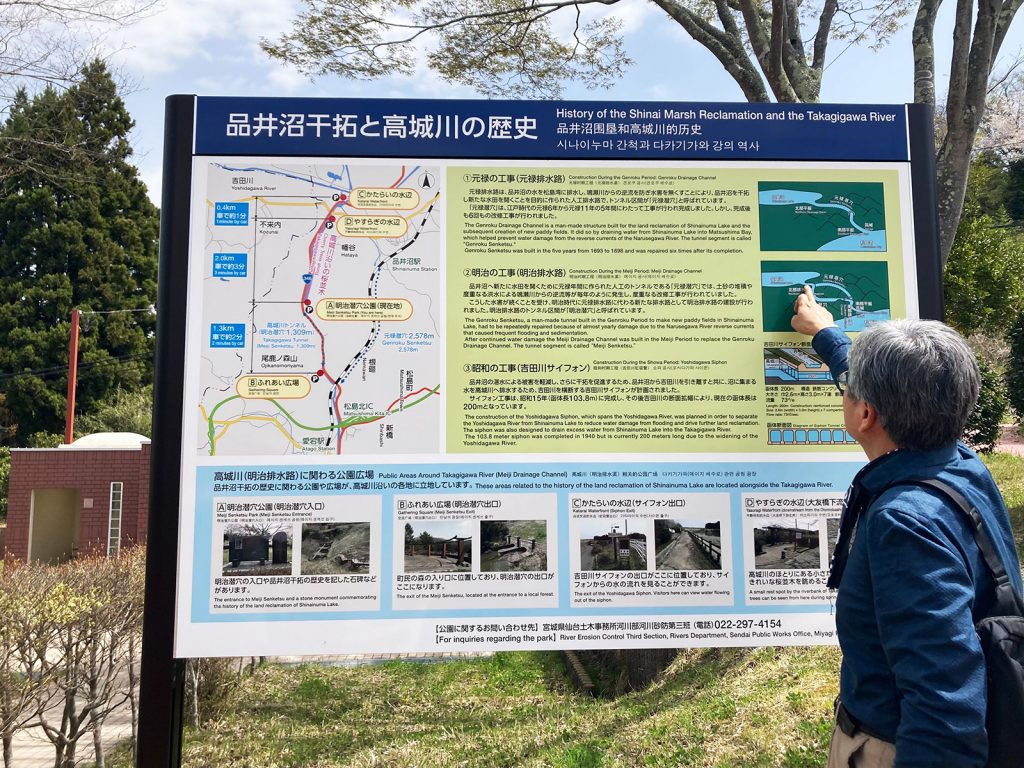

また,本日は新M1の圃場デビューでもありましたので,毎年恒例で潜穴公園で宮城の歴史講座を行いました.大崎の圃場を使用するのであれば,このような歴史も知っておくとよいですよね.

東北大学 共生ゲノミクス Symbiosis Genomics

佐藤修正 Lab.

本年度も東北大学鹿島台圃場を用いた実験を行います.ミヤコグサとイネの成長と微生物群集の観察を行う予定です.本日は実験計画を煮詰めるために圃場の確認に伺いました.

また,本日は新M1の圃場デビューでもありましたので,毎年恒例で潜穴公園で宮城の歴史講座を行いました.大崎の圃場を使用するのであれば,このような歴史も知っておくとよいですよね.

2023年度の共生ゲノミクス分野がスタートしました。本年度は新規に6名 (学生5人と研究員1人) が研究室に加わり,にぎやかになってきました。新体制では学生9人,技官3人,教員・研究員7人の体制で研究と教育を進めていきます。今年も頑張っていきましょう。

本日は東北大学大学院の卒業式・学位授与式でした。

当研究室では,嵐田遥さん (D3) へ博士号を授与され,和久渉さん (M2) へは修士号を授与されました。嵐田さんには優れた研究活動を讃えられ,研究科長表彰も贈呈されています。

2人ともよく頑張りました。今後のご活躍を期待しております。

11月より訪問していたSongwattana博士の成果報告会を行いました.Songwattana博士の研究グループも訪日したため,報告会だけでなくグループ間での研究交流会に発展しました.丸一日かけて,研究成果を披露しあい,濃密なディスカッションができまして,大変価値ある時間となりました.

本日は当研究室の嵐田遥さんの博士論文審査会を行いました。

博士論文のタイトルは “Elucidation of cause and natural feature of cheating rhizobia,

and host defense mechanism against them” (Cheating 根粒菌の生成機構と生態,及びそれにたいする宿主マメ科植物の防御機構の解明) 。マメ科植物-根粒菌共生関係において,窒素固定を行わない根粒菌 (Cheater) が自然条件下で生じうることを示し,共生関係において宿主がその存在に対してどのように応答し,Cheaterを排除するかを明らかにしました。まだ詳細はオープンにできませんが,マメ科植物-根粒菌共生の見方が変わるような知見が得られたと思います。

嵐田さん,お疲れさまでした。

令和5年度の大学院入試 (第I期) 説明会が開催されます [Link]。

対面とオンラインにてそれぞれイベントを実施し,また研究科や各分野の紹介動画をオンデマンド配信する予定です (3月下旬~4月上旬予定)。イベント参加方法やオンデマンド動画視聴方法,および予定の詳細や変更等は生命科学研究科入試情報サイトにてアナウンスされますので,適宜ご自身で確認してくださいますようお願いいたします。

第II期入試説明会は9月23日(土)に実施予定です。詳細は生命科学研究科HPよりお知らせします。

興味のある方はぜひご参加ください。

Plant Omics: Advances in Big Data Biologyが出版されました。執筆を担当したのは第1章 Plant Genomics の部分となり,当研究室の番場と佐藤が著者に含まれております。全20章250ページ超の書籍となりますが,ぜひお手に取っていただけたらうれしいです。

MasaruBamba, KentaShirasawa, SachikoIsobe, NadiaKamal, KlausMayer, ShuseiSato (2022) ‘Plant Genomics’, CABI Books. CABI International. doi: 10.1079/9781789247534.0001.

当研究室の特任助教であるYusdarさんの論文がPlantPhysiologyより出版されました。植物は生育地を拡大する過程で様々な環境に適応したと考えられていますが,その適応の分子機構が詳細に明らかになった例は多くありません。我々の研究グループで行ったミヤコグサを用いた先行研究においても,ミヤコグサが日本での分布を南方から北方に拡大する過程で寒冷地域に適応したことが示されておりました [Link]。本研究ではその寒冷地適応への関連が示唆された2つの遺伝子 (FERONIA-receptor like kinase LjFER と S-receptor-like kinase LjLecRK) について解析を行い,これらの遺伝子が冬季の耐凍性の獲得に寄与したことを示しました。本研究成果は,多年生草本であるミヤコグサが厳冬期を乗り越える過程で獲得したユニークな寒冷地適応機構の証拠を示したのもであり,得られた知見を応用することで作物の耐凍性の選抜など幅広く応用されることが期待されます。

Yusdar Mustamin, Turgut Yigit Akyol, Max Gordon, Andi Madihah Manggabarani, Yoshiko Isomura, Yasuko Kawamura, Masaru Bamba, Cranos Williams, Stig Uggerhøj Andersen, Shusei Sato. (2022) Receptor-like kinases FER and SRK mediate Lotus japonicus freezing tolerance and climate adaptation. PlantPhysiology. [Link][プレスリリース][報道]

先月よりPongpan Songwattana 博士 (Suranaree University of Technology) が共同研究の一環で来訪しています。マメ科植物-根粒菌共生関係におけるType III エフェクターの研究を行います。3か月という短期間ですが,我々のラボにいい刺激を与えてくれそうです。ようこそ!

写真はSongwattana 博士が所属するSuranaree University of Technologyのラボ

Songwattanaさんは下段左から2番目

昨日は鹿島台圃場にて圃場作業を行いました。今年もイネが十分に採取できました。携わった方々に感謝を。採取したイネを用いて収量や乾燥重などの表現型や,根微生物群集などをこれから調査していく予定です。