概要

理化学研究所(理研)生命機能科学研究センター形態形成シグナル研究チームの関根清薫学振特別研究員RPD(研究当時、現東北大学大学院生命科学研究科助教)、林茂生チームリーダー、フィジカルバイオロジー研究チームの多羅間充輔基礎科学特別研究員(研究当時)、柴田達夫チームリーダーらの研究チームは、生物の管状組織を支えるリング状の細胞骨格[1]が作り出される仕組みを解明しました。

本研究成果は、気管[2]や血管などの管状組織がいかに形作られるかという生物共通の謎の解明に貢献し、人工血管作製などへの医療応用が期待されます。

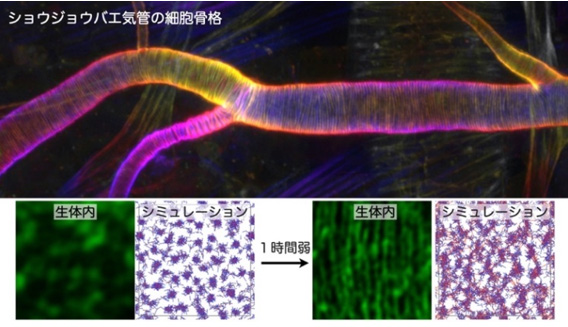

研究チームは、ショウジョウバエ胚[3]に直径数マイクロメートルの気管が形成される際、リング状の細胞骨格が等間隔に並ぶ蛇腹に似た細胞骨格パターンが現れることに注目しました。最先端の顕微鏡でその過程を観察したところ、細胞骨格を構成するアクチン[4]が、ナノスケールの集合体(ナノクラスター)を形成し、それらが融合することでパターンが作られることを発見しました。この過程に必要な分子を特定し、それらの性質を反映させたシミュレーションをコンピューターで行ったところ、細胞骨格パターン形成の全ての過程を再現できました。これらの発見から、管状組織を支える細胞骨格は、ナノクラスターの自発的な動きから生み出される(自己組織化[5])という結論に至りました。これは、生体内に見られるさまざまな太さの管状組織形成に柔軟に対応できるシンプルかつ優れた仕組みであると考えられます。

本研究は、科学雑誌『Nature Communications』オンライン版(1月24日付:日本時間1月24日)に掲載されました。

本研究成果は、気管[2]や血管などの管状組織がいかに形作られるかという生物共通の謎の解明に貢献し、人工血管作製などへの医療応用が期待されます。

研究チームは、ショウジョウバエ胚[3]に直径数マイクロメートルの気管が形成される際、リング状の細胞骨格が等間隔に並ぶ蛇腹に似た細胞骨格パターンが現れることに注目しました。最先端の顕微鏡でその過程を観察したところ、細胞骨格を構成するアクチン[4]が、ナノスケールの集合体(ナノクラスター)を形成し、それらが融合することでパターンが作られることを発見しました。この過程に必要な分子を特定し、それらの性質を反映させたシミュレーションをコンピューターで行ったところ、細胞骨格パターン形成の全ての過程を再現できました。これらの発見から、管状組織を支える細胞骨格は、ナノクラスターの自発的な動きから生み出される(自己組織化[5])という結論に至りました。これは、生体内に見られるさまざまな太さの管状組織形成に柔軟に対応できるシンプルかつ優れた仕組みであると考えられます。

本研究は、科学雑誌『Nature Communications』オンライン版(1月24日付:日本時間1月24日)に掲載されました。

ショウジョウバエの気管の細胞骨格が形成される過程の高解像顕微鏡観察とシミュレーション

【補足説明】

[1] 細胞骨格

細胞質内に張り巡らされたタンパク質繊維のネットワークで、細胞を内部から支える分子。さまざまなパターンのネットワークを形成することで細胞の形の維持や変形、細胞運動、細胞分裂、細胞内輸送など多くの動的なプロセスに関わっている。

細胞質内に張り巡らされたタンパク質繊維のネットワークで、細胞を内部から支える分子。さまざまなパターンのネットワークを形成することで細胞の形の維持や変形、細胞運動、細胞分裂、細胞内輸送など多くの動的なプロセスに関わっている。

[2] 気管

昆虫など陸上節足動物におけるガス交換の器官。体の隅々まで酸素を供給するためさまざまな太さで枝分かれした管状組織が体中に張り巡らされている。

昆虫など陸上節足動物におけるガス交換の器官。体の隅々まで酸素を供給するためさまざまな太さで枝分かれした管状組織が体中に張り巡らされている。

[3] ショウジョウバエ胚

遺伝学の発達した実験動物ショウジョウバエの、発生の初期段階。受精卵から幼虫になるまで約1日かかり、透明で動かないため顕微鏡観察に向いている。長さ約0.5mm。

遺伝学の発達した実験動物ショウジョウバエの、発生の初期段階。受精卵から幼虫になるまで約1日かかり、透明で動かないため顕微鏡観察に向いている。長さ約0.5mm。

[4] アクチン

重合して繊維状の構造を作るタンパク質。単量体をG-アクチン、重合体をF-アクチンと区別して呼ぶ場合がある。細胞骨格として機能するともに、運動、収縮をつかさどる。アクチン同士が重合、または脱重合することにより、細胞の形態や運動が制御される。

重合して繊維状の構造を作るタンパク質。単量体をG-アクチン、重合体をF-アクチンと区別して呼ぶ場合がある。細胞骨格として機能するともに、運動、収縮をつかさどる。アクチン同士が重合、または脱重合することにより、細胞の形態や運動が制御される。

[5] 自己組織化

秩序や構造が、構成要素の相互作用によって自発的にでき上がること。

秩序や構造が、構成要素の相互作用によって自発的にでき上がること。

【論文情報】

Sayaka Sekine, Mitsusuke Tarama, Housei Wada, Mustafa M Sami, Tatsuo Shibata, and Shigeo Hayashi (2024) Emergence of periodic circumferential actin cables from the anisotropic fusion of actin nanoclusters during tubulogenesis. Nature Communications

DOI:10.1038/s41467-023-44684-z

DOI:10.1038/s41467-023-44684-z

【関連リンク】

【問い合わせ先】

(研究に関すること)

東北大学大学院生命科学研究科

助教 関根 清薫(せきね さやか)

TEL: 022-795-6701

Email: sayaka.sekine.d7@tohoku.ac.jp

(研究に関すること)

東北大学大学院生命科学研究科

助教 関根 清薫(せきね さやか)

TEL: 022-795-6701

Email: sayaka.sekine.d7@tohoku.ac.jp

(報道に関すること)

東北大学大学院生命科学研究科広報室

東北大学大学院生命科学研究科広報室

高橋 さやか(たかはし さやか)

TEL: 022-217-6193

Email: lifsci-pr@grp.tohoku.ac.jp

TEL: 022-217-6193

Email: lifsci-pr@grp.tohoku.ac.jp

東北大学は持続可能な開発目標 (SDGs)を支援しています