本年度も田植えを行いました。今年のイネ研究も土壌に存在するメタン酸化細菌との共生関係を活用した水田由来メタンの放出削減に関連するものです。

あいにくの天気で大変でしたが,みんな頑張ってくれました!お疲れさまでした!

東北大学 共生ゲノミクス Symbiosis Genomics

佐藤修正 Lab.

本年度も田植えを行いました。今年のイネ研究も土壌に存在するメタン酸化細菌との共生関係を活用した水田由来メタンの放出削減に関連するものです。

あいにくの天気で大変でしたが,みんな頑張ってくれました!お疲れさまでした!

昨日より,Aarhus大学 (デンマーク) よりTurgut Akyol博士が研究室に滞在されます.Akyol博士はINROOT/CCRPプロジェクトの若手研究者招聘プログラムで来日され,3週間滞在されます.Akyol博士は2018年に当研究室 (分野独立前) にて学位を取得し,その後もAarhus大学で精力的に研究を続けておられます.滞在期間中は我々の研究室で実験や,ミヤコグサ野生生息地調査などに携わります.本日は現在進行中のプロジェクトについてセミナーしていただき,その後歓迎会を行いました.

当研究室の助教である番場さんの論文がFEMS Microbiology Ecologyより出版されました。

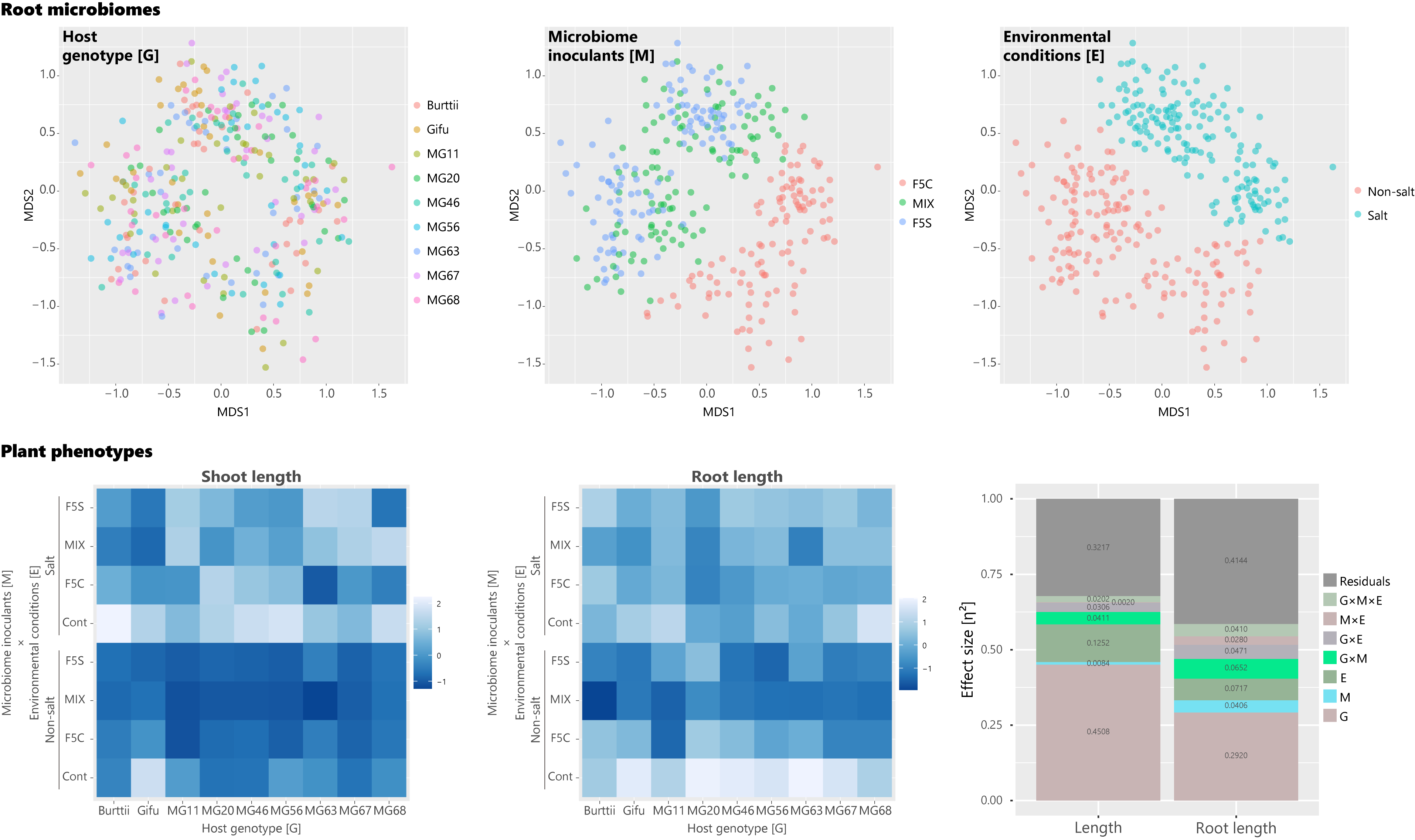

持続可能な農業を推進する上で,植物と土壌微生物の関係を理解することは不可欠であり,これまで数多くの研究が行われてきました。我々の研究グループはマメ科植物ミヤコグサを用いて,植物品種,土壌微生物群集,土壌環境の三つの要素とそれらの相互作用が植物生育に及ぼす影響を実験室内で評価する系を確立しました。研究結果から,植物品種と微生物群集の組み合わせが,微生物群集の差異よりも生育への影響が大きいことが明らかになりました。この発見は,植物品種と土壌微生物群集の組合せを最適化することで植物生育を向上するという新たな農業戦略を促進し,持続可能な農業の実現への貢献が期待されます。また,これらの知見は農業だけでなく植物の保全や生態学研究にも役立つ可能性があります。本研究では,どのような遺伝子型を持つ植物品種がどのような土着の土壌微生物群集と出会うかどうかが,植物がその場所で生育するのに重要な要素であることを示しています。このような知見は,特に絶滅危惧植物の生息域外保全を行う場合に役立てられる可能性があります。

Masaru Bamba, Turgut Yigit Akyol, Yusuke Azuma, Johan Quilbe, Stig Uggerhøj Andersen, Shusei Sato. (2024) Synergistic effects of plant genotype and soil microbiome on growth in Lotus japonicus. FEMS Microbiology Ecology [Link] [プレスリリース][報道]

2024年度の共生ゲノミクス分野は以下の体制で始動しました。

学生: 10人,技官: 3人,教員・研究員7人とずいぶんにぎやかになりました。

今年も頑張っていきましょう!

本年度は4名の新入生がM1として共生ゲノミクス分野に参画します。

みなさん元気に頑張っていきましょう!

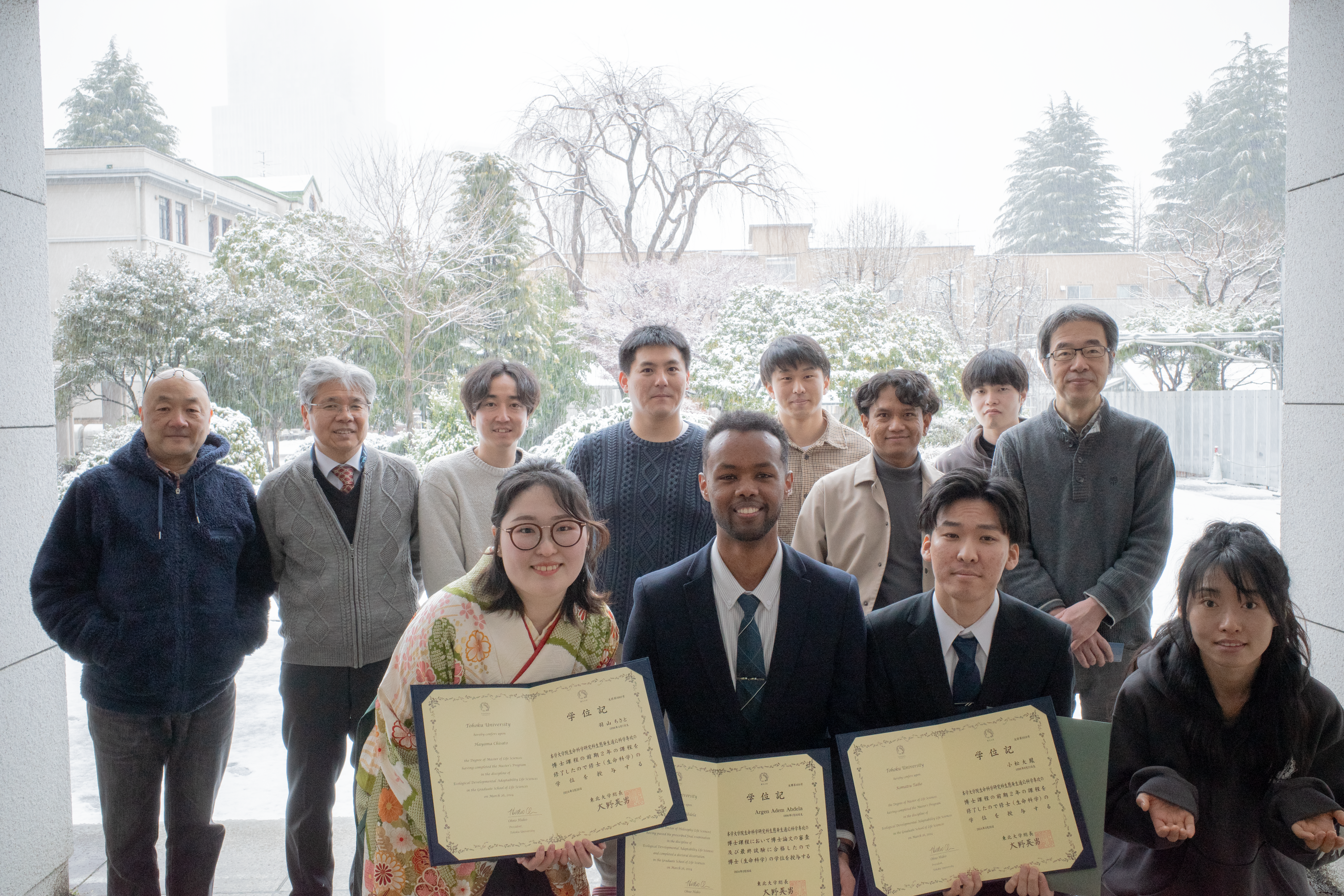

本日は東北大学生命科学研究科卒業式が行われました。本研究室からはArgen (博士),小松くん (修士), 羽山さん (修士) が卒業になります。3人とも研究室での生活で見違えるように成長したかと思います。さらなる飛躍を期待しております。おめでとうございます!

本日は当研究室の小松さん (M2) と羽山さん (M2) が修士課程の最終審査会に臨みました.

小松さんの修士論文の題目は「イネから単離されたメタン酸化窒素固定細菌のイネ根への定着機構の解析」.水田から放出されるメタンは温室効果ガスの1つであり,放出量の削減が求められています.本研究では,メタンを炭素源として消費するメタン酸化細菌の活用を目指して,イネ根への定着機構について明らかにしたものです.

羽山さんの修士論文の題目は「温室効果ガスN2O消去活性をもつクローバー根粒菌の解析」.N2Oもまた農地より主に放出される温室効果ガスの1つであり,大気中での寿命が長く効率的に削減することが求められています.本研究では,クローバー根圏よりN2Oを効率的に吸収・分解できる細菌を探索した結果,クローバー根粒菌の1株がN2Oを除去できることを見出しました.

2人とも社会課題にインパクトを与える研究成果をあげることができたと思います.

お疲れ様でした!

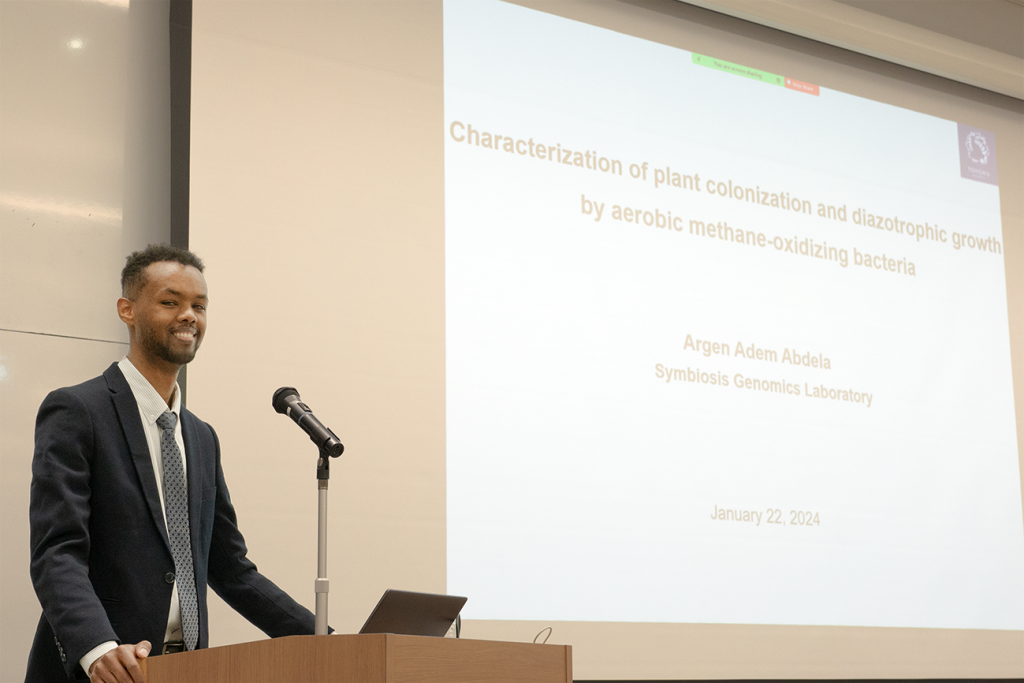

当研究室のArgen Adem Abdela (D3) の博士号審査会が行われました。博士論文のタイトルは「Characterization of plant colonization and diazotrophic growth by aerobic methane-oxidizing bacteria」好気性メタン酸化窒素固定細菌の生理学的特性やイネ根への定着に関する研究になります。おつかれさまでした!

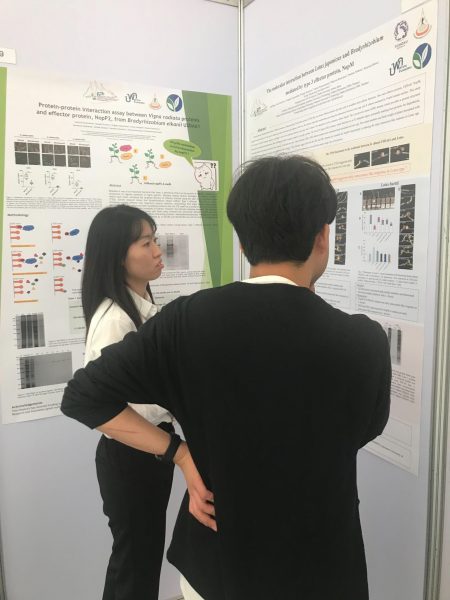

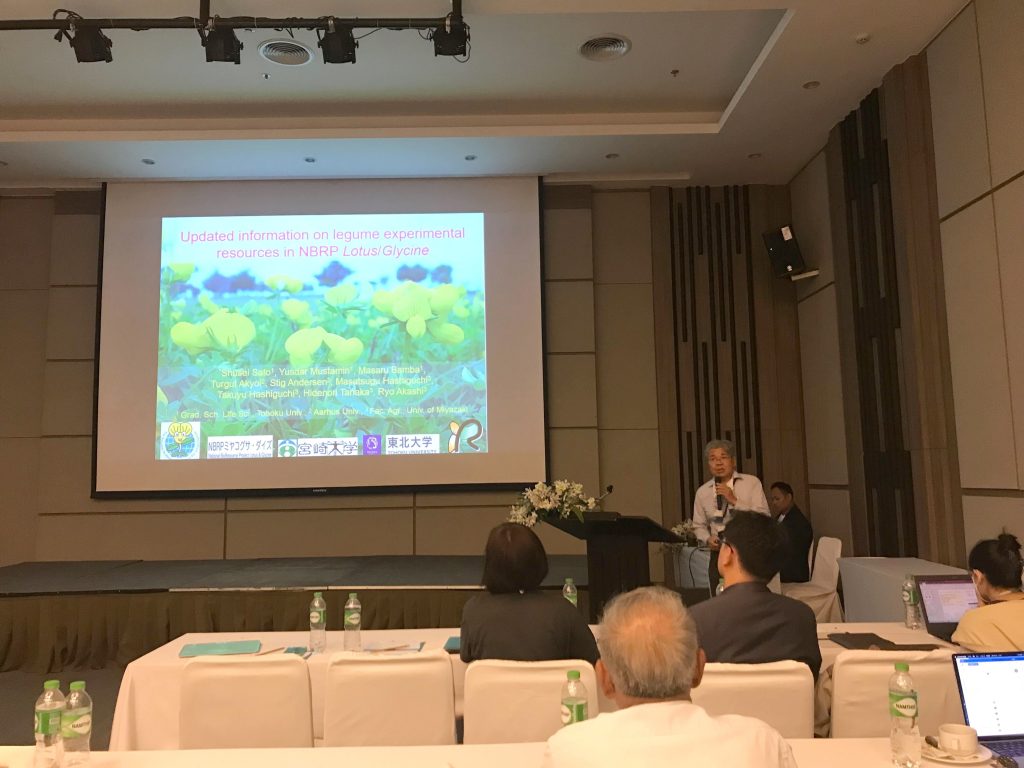

2024年1月7日から9日にかけて,チェンマイ (タイ) で行われたアジア国際窒素固定会議に参加してきました。当ラボからは,佐藤先生が招待講演者,橋本さん (助教) およびCuiさん (D2)がポスター発表をしに参加されました。

Cuiさんは本会議で発表賞を獲得し,表彰されました。おめでとうございます。

「The molecular interaction between Lotus japonicus and Bradyrhizobium mediated by type 3 effector protein, NopM」

佐藤先生は「Updated information on legume experimental resources in NBRP Lotus/Glycine」というタイトルで日本におけるバイオリソース (ミヤコグサ・ダイズ) の紹介とそれらを活用した植物微生物相互作用の研究について講演されました。

橋本さんは「Plant root endophytic bacteria for mitigation of greenhouse gas from agricultural fields」というタイトルでイネ根に生息するメタン酸化細菌やダイズ根に生息する亜酸化窒素還元細菌に関する発表を行いました。

また,今回の国際会議ではエクスカーションが企画されており,チェンマイの農業試験場や植物園の見学も行いました。また,採れたての葉物とイチゴをいただきました (とってもおいしかった by 橋本)。

アジアの多数の研究者らと交流し,研究成果のシェア,およびより効率的な共同研究を目指した意見交換を行いました。大変有意義な時間を過ごすことができました。

研究室スタッフの千葉さんがはらこ飯を作ってくださったので,お昼ご飯にみんなでいただきました。鮭を炊くのもイクラをつけるのも自家製だとのことで,とってもおいしかったですね。学生たちもはらこ飯を食べたことのない子たちが多く,みなさん喜んでおられました。