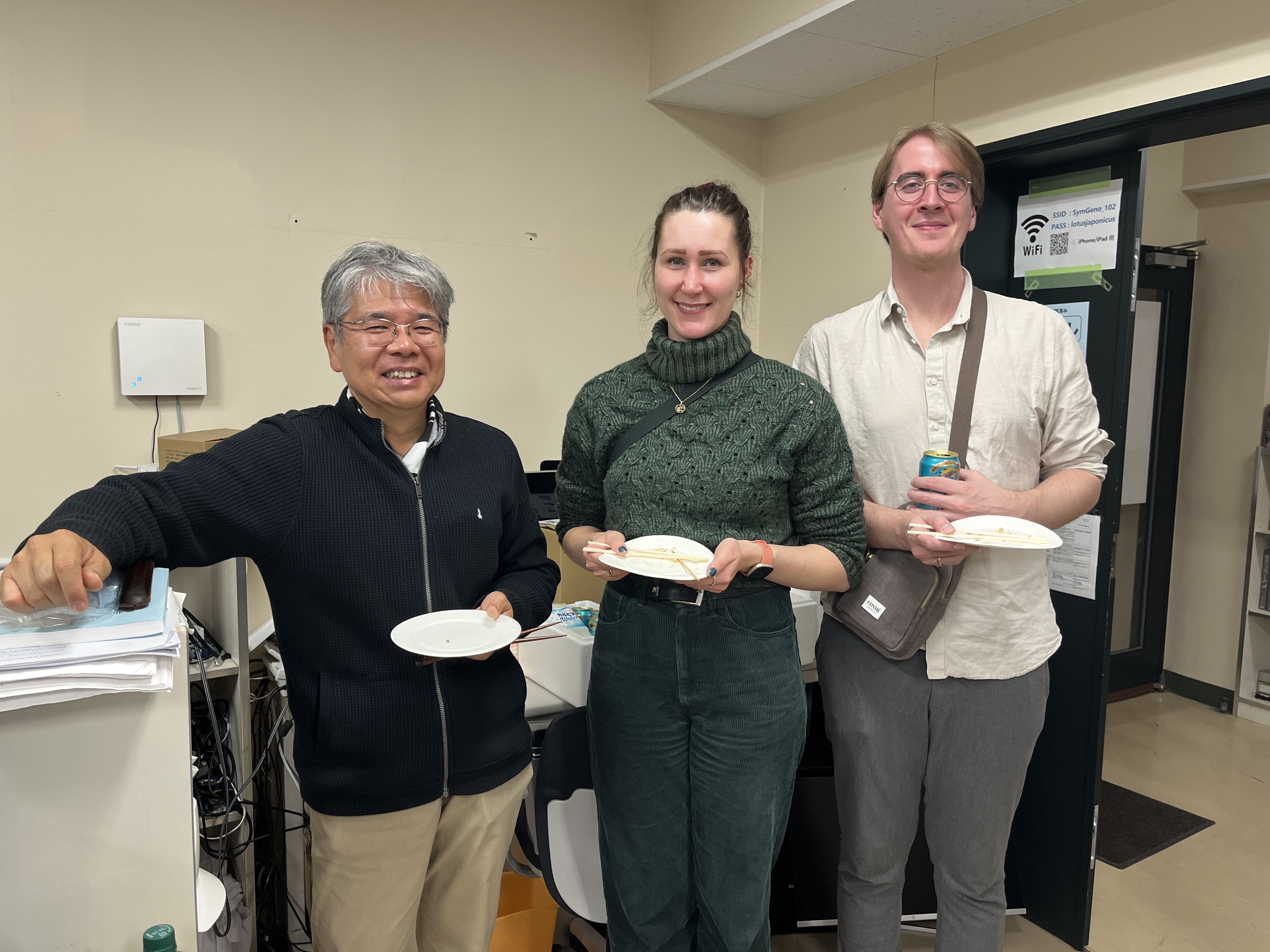

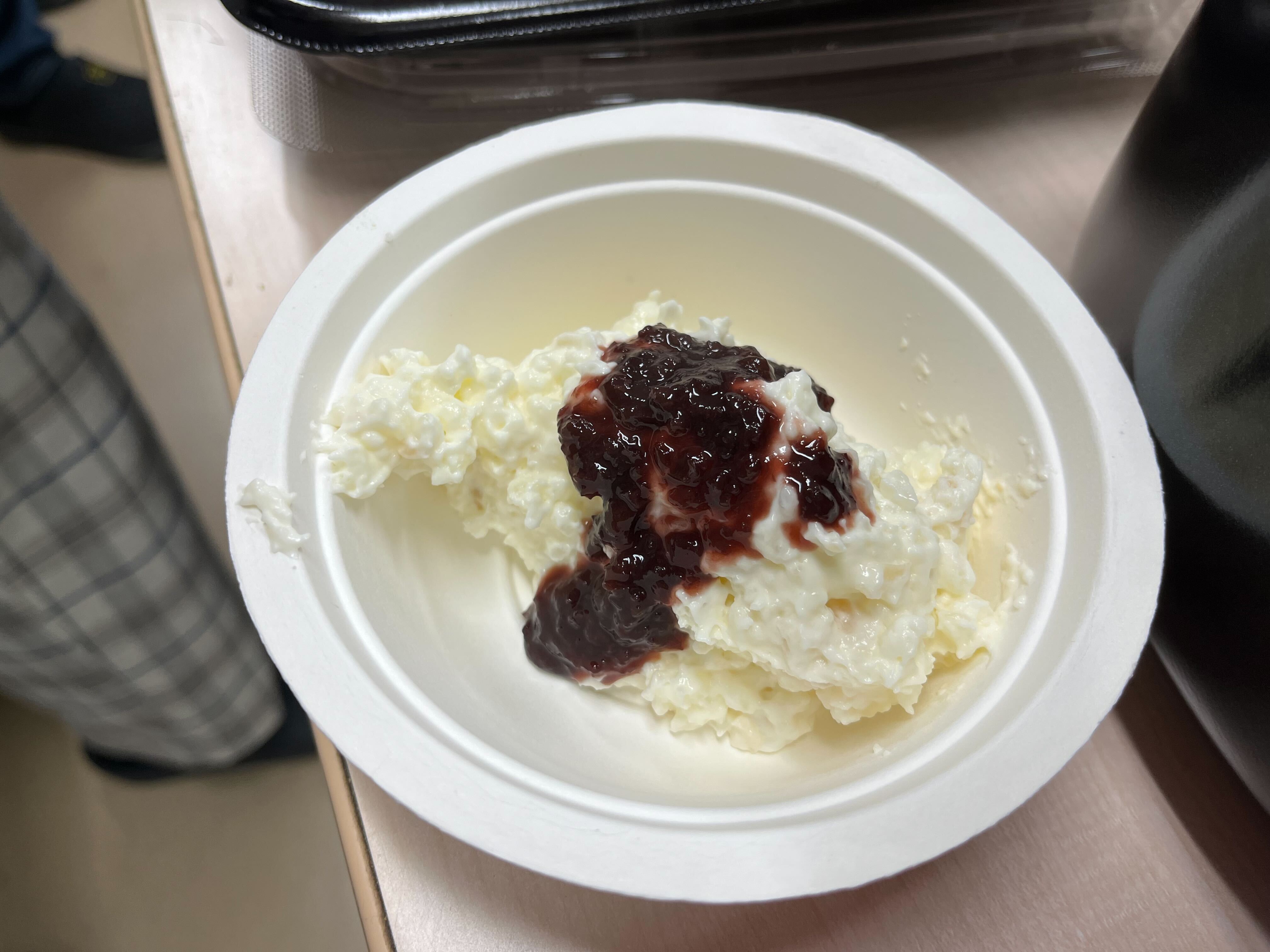

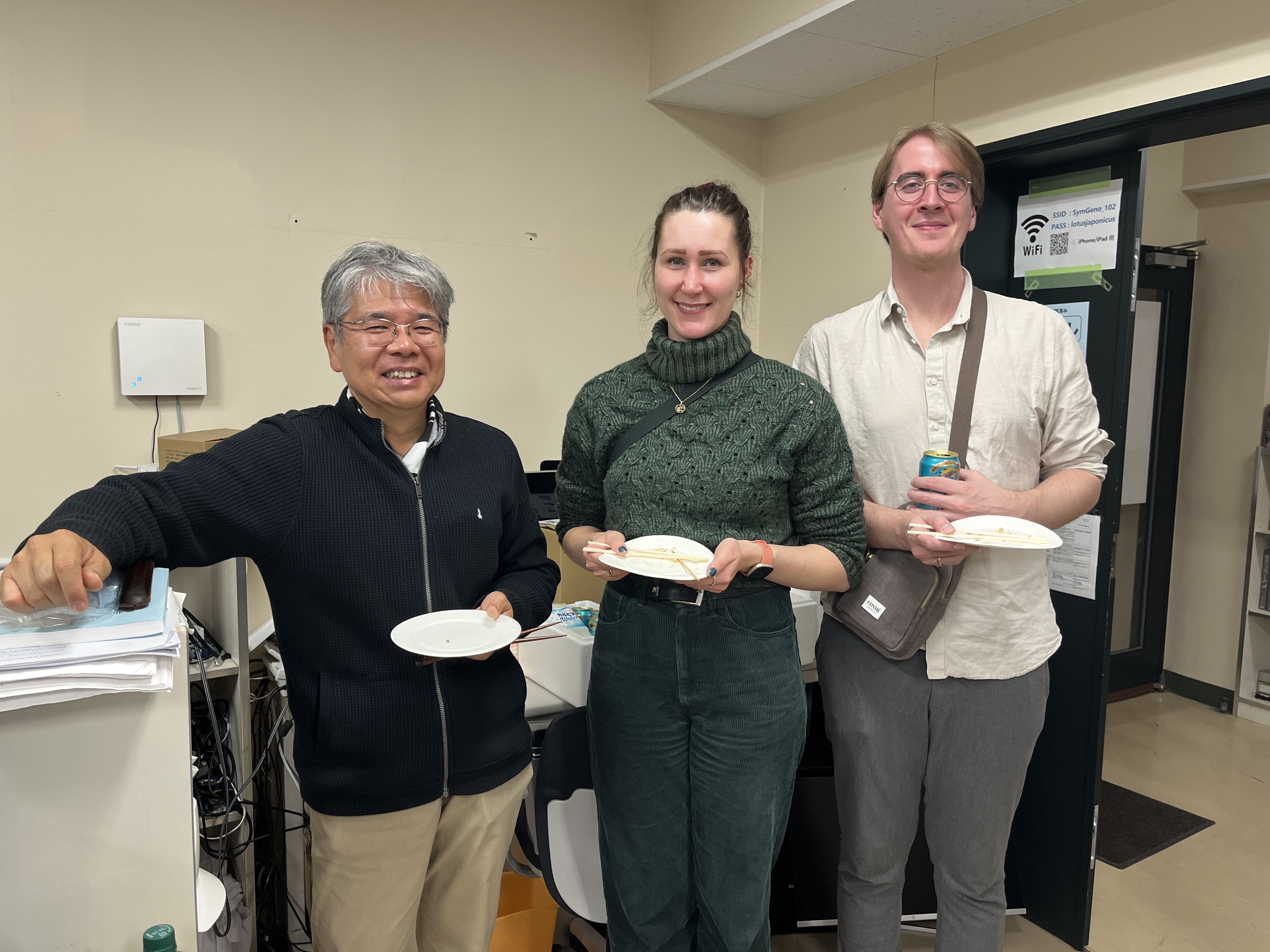

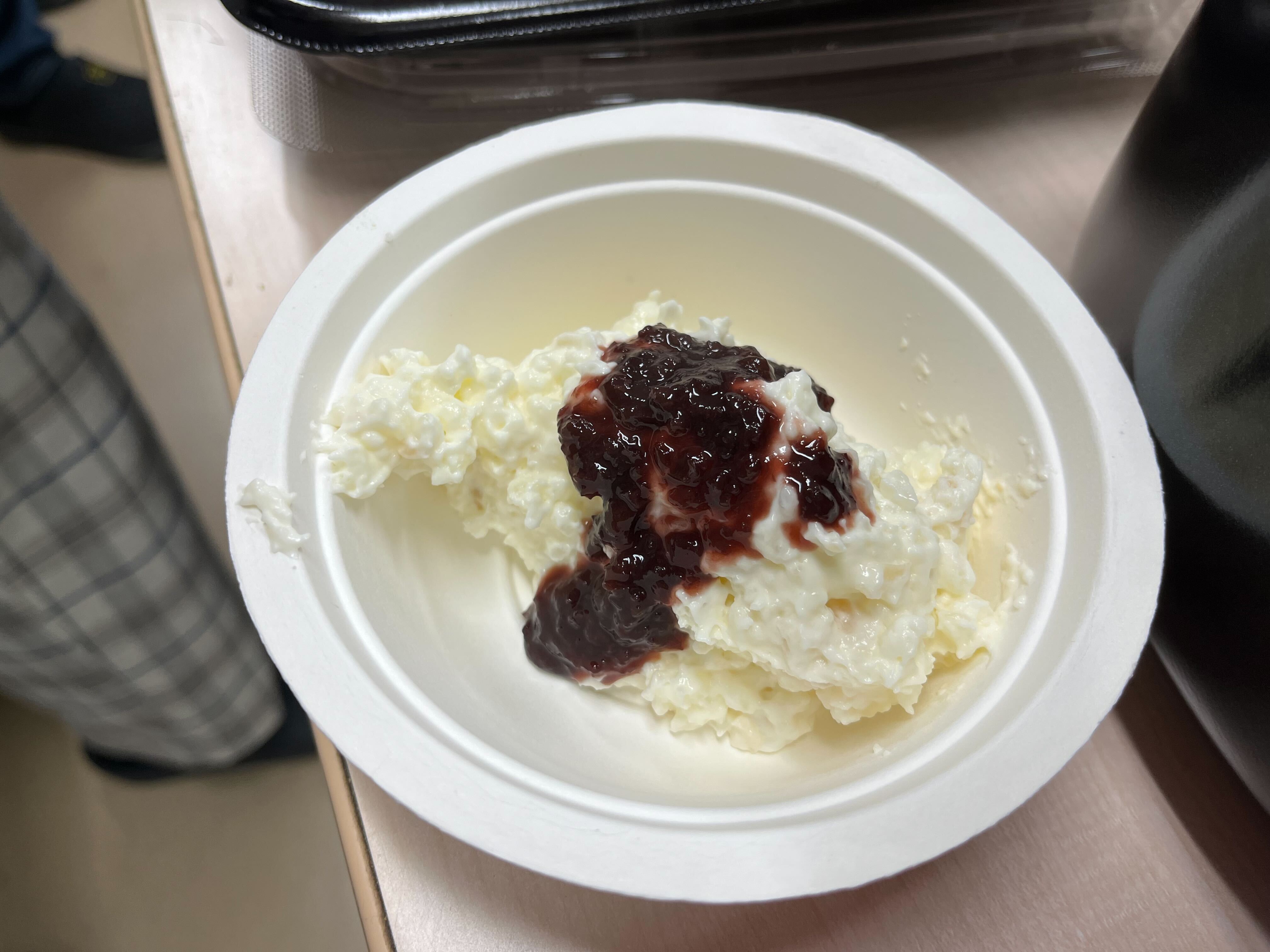

デンマークから来日しているSofieさんは先週一杯でラボ滞在を終えました。最終日にはSofieさんを囲んでたこ焼きパーティを行いました。Sofieさんもデンマークのライスプディング (Risalamande) を作ってきてくださり、楽しい異文化交流でした。たこ焼きを見たSofieさんはデンマークのエーブルスキワ (Æbleskiver)とよく似ていると仰られ、不思議な収斂進化が感じられました。

研究も順調に進捗し、日本も楽しんでいただいたようで何よりです。お疲れさまでした。

東北大学 共生ゲノミクス Symbiosis Genomics

佐藤修正 Lab.

デンマークから来日しているSofieさんは先週一杯でラボ滞在を終えました。最終日にはSofieさんを囲んでたこ焼きパーティを行いました。Sofieさんもデンマークのライスプディング (Risalamande) を作ってきてくださり、楽しい異文化交流でした。たこ焼きを見たSofieさんはデンマークのエーブルスキワ (Æbleskiver)とよく似ていると仰られ、不思議な収斂進化が感じられました。

研究も順調に進捗し、日本も楽しんでいただいたようで何よりです。お疲れさまでした。

先週よりデンマークのオーフス大学からSofie Jin Vistisen Christiansenさんが来ラボしております。Sofieさんはリン酸の集積に関係する遺伝子と根微生物群集との関係について研究しております。短い間ですがよろしくお願いいたします!

セミナーの写真は失敗してしまったので先週のソフトボール大会の写真

本日は快晴の中、秋のソフトボール大会・芋煮会に参加しました。まずは主催の生命科学研究科院生会のみなさまはありがとうございました。

今回は佐藤修正先生は出張で残念ながら参加はできませんでしたが、なんとか1勝することができました。皆様大変楽しく過ごせたようでよかったです。

2024年10月18日に第6回東北エコロジーセミナーを開催し,東京大学の岡村悠 博士と当研究室の番場が講演を行いました.岡村さんには「わさび食う虫も好き好き」なぜシロチョウは辛いアブラナ科草本を食べられるのかというタイトルで,シロチョウがアブラナ科植物のグルコシノレートをどのように分解し,植物の食植動物への防御応答に対応しているのかについてお話しいただきました.議論が盛り上がり,大変楽しいセミナーになったかと思います.岡村さん,ありがとうございました!

岡村 悠 博士 ( 東京大学大学院理学系研究科 植物進化生態学研究室 学振PD: ResearchMap)

9月14日-16日に宇都宮にて開催された日本植物学会第88回大会に当研究室の中野さん (M2), 橋本さん (助教), 番場さん (助教)が参加し、それぞれの研究成果を発表されました。

演題は下記のとおりです。

みなさま、お疲れさまでした!

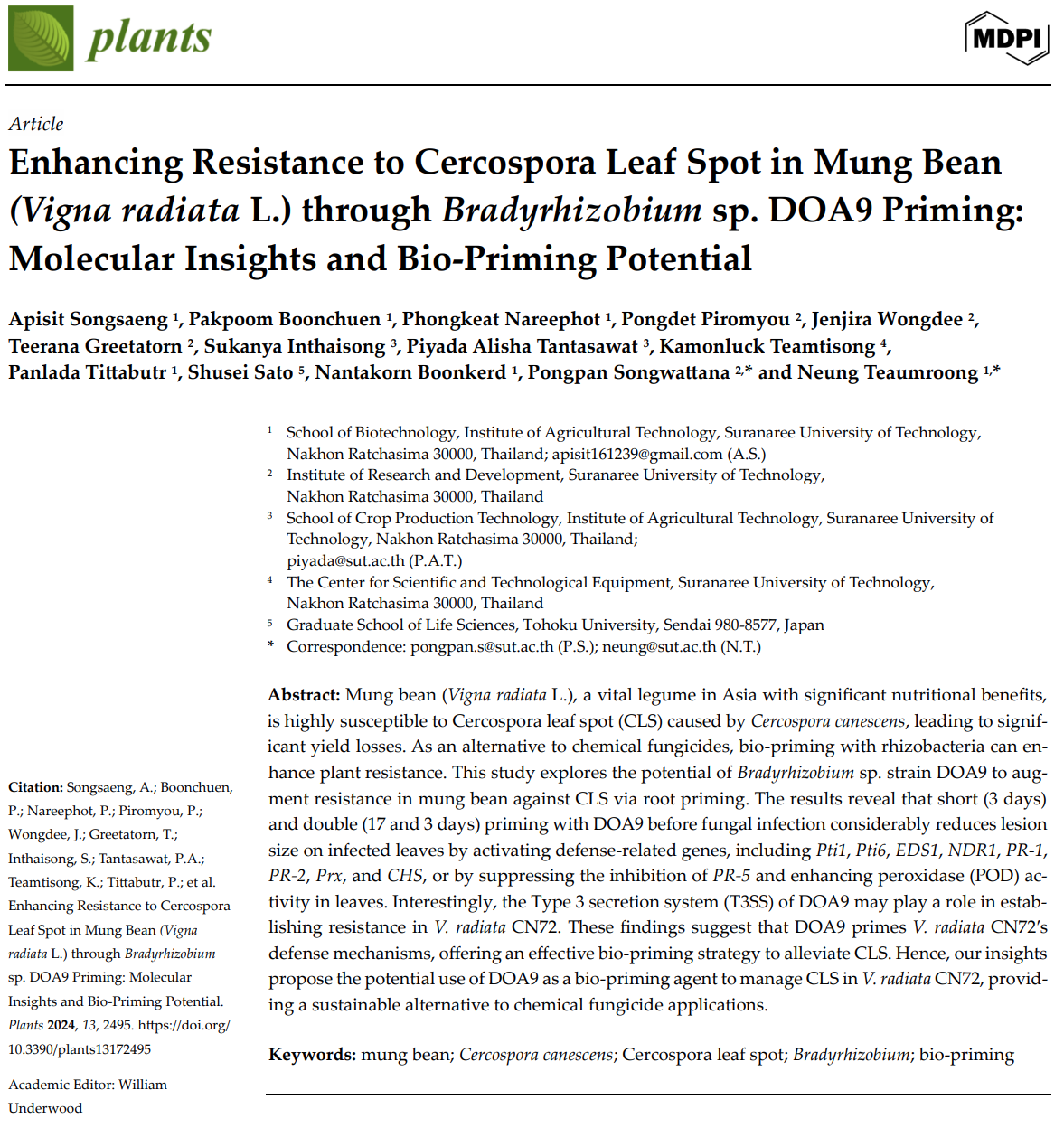

現在、当研究室にはPongdet Piromyou 博士 (Suranaree University, Thailand) が滞在しております。Piromyou 博士はマメ科植物根粒菌共生などに関連するType III effector systemについて研究しております。タイのスラナリ大学とは交流が盛んで、昨年度もPongpan Songwattana 博士がいらっしゃりましたし、当研究室のCuiさん (D3) も昨年度合計半年ほとスラナリ大学にお世話になっておりました。これらの研究グループとの共同研究も次々とパブリッシュされていますので、このような関係を続けていきたいものですね。

Apisit Songsaeng et al. (2024) Enhancing Resistance to Cercospora Leaf Spot in Mung Bean (Vigna radiata L.) through Bradyrhizobium sp. DOA9 Priming: Molecular Insights and Bio-Priming Potential. Plants https://doi.org/10.3390/plants13172495

—–

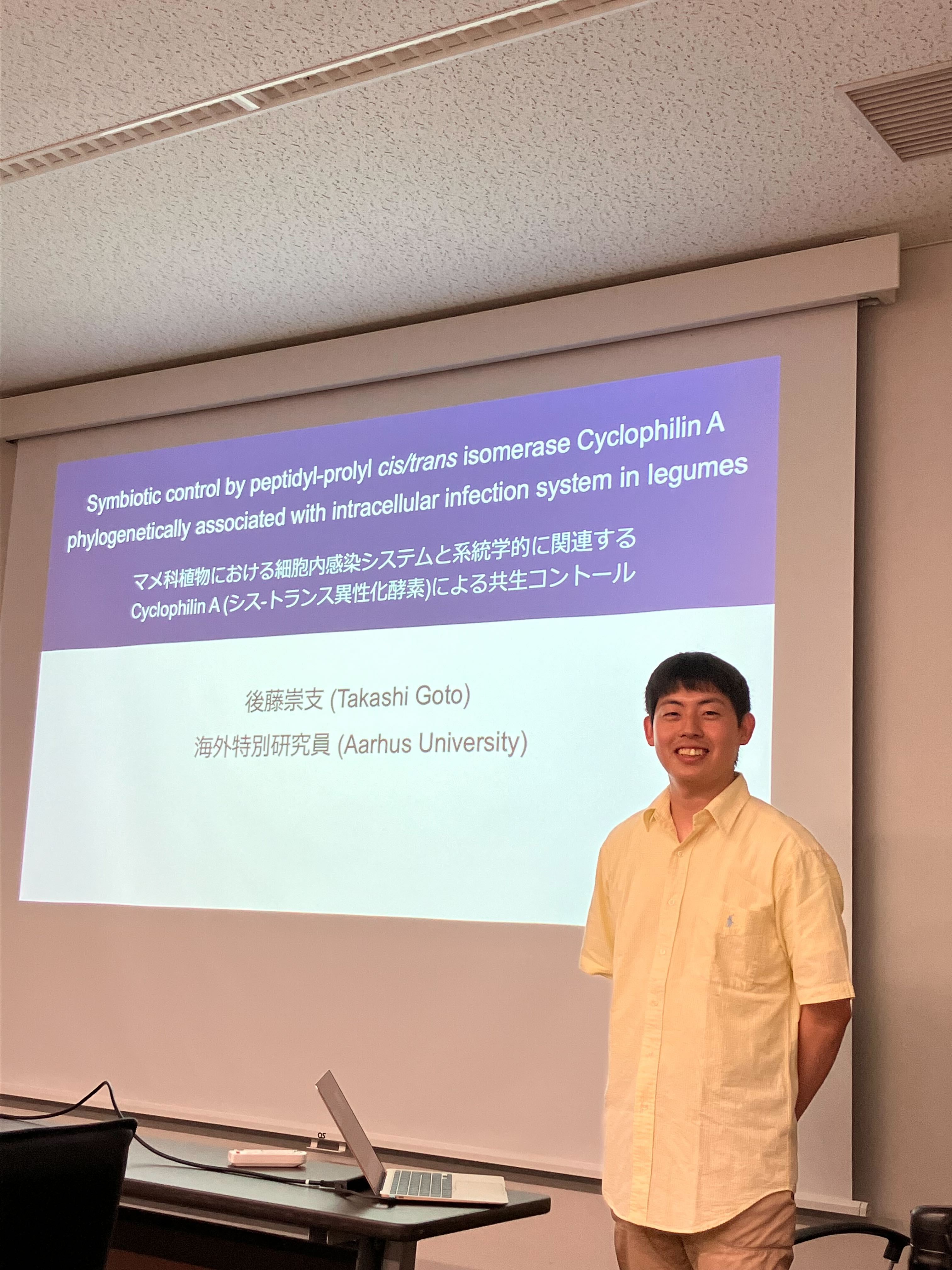

また、昨日までは後藤崇支 博士 (元基礎生物学研究所、現Aarhus University, Denmark) が滞在しておりました。後藤さんはマメ科植物と根粒菌の共生関係の分子機構に関連する植物側因子の研究を進めており、現在はデンマークのJensラボにて研究員をしております。また当研究室の番場さんとも共同研究をしており、こうした若手ネットワークが育ってくるのもいいものですね。

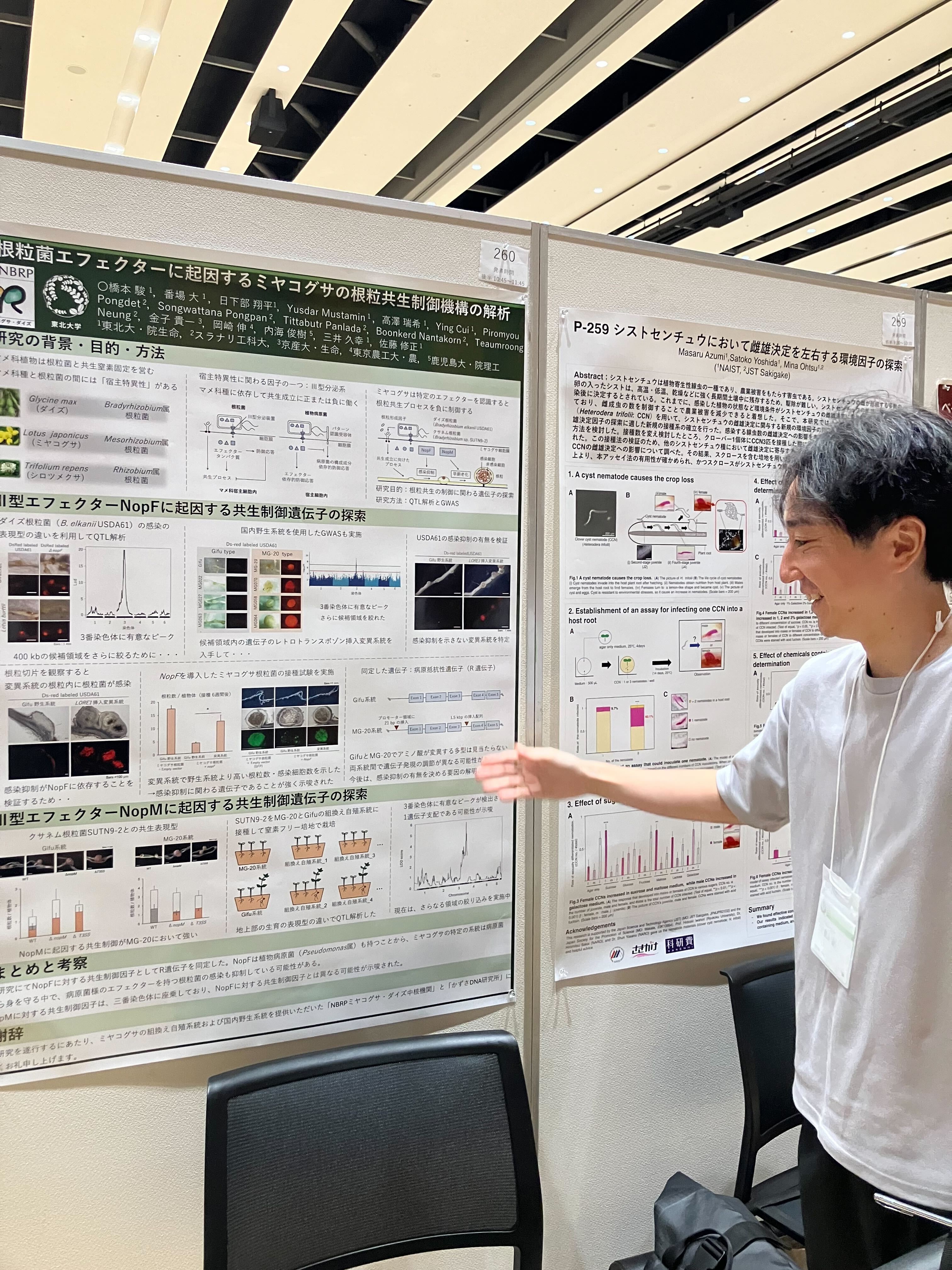

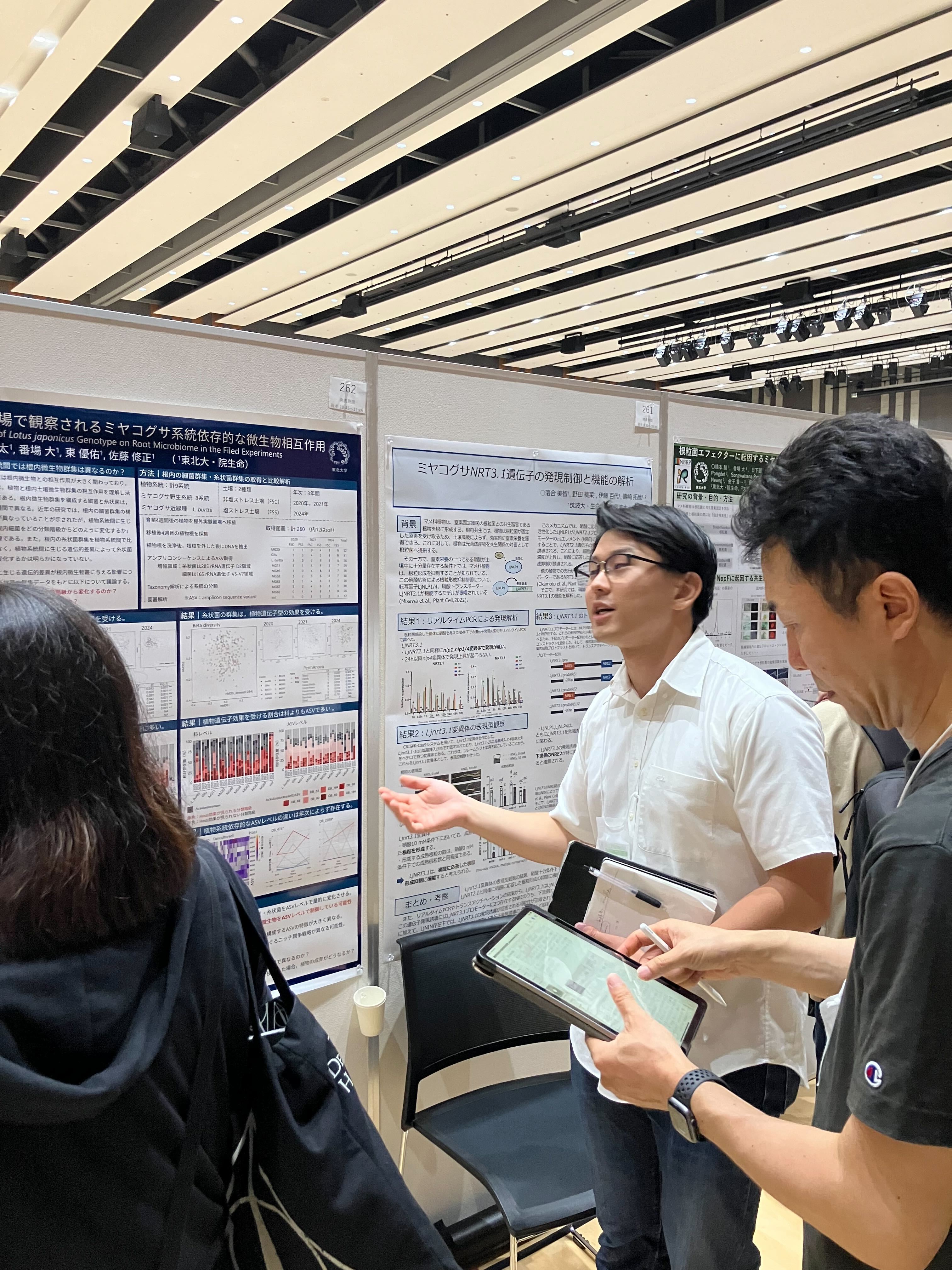

8月27日-29日に開催された植物微生物研究会第33回研究交流会に当研究室の大泉さん (M2)、中野さん (M2)、Yusdarさん (助教)、橋本さん (助教)、番場さん (助教) が発表を行いました。発表内容は以下になります。

本研究交流会は当初高知大学で開催される予定でしたが、台風10号の影響によりオンライン開催に変更されました。変更を決断し、そこからオンライン環境を準備した運営に感謝を。

昨日は鹿島台圃場でイネサンプルの採集を行いました。我々はイネの根に生息するメタン酸化細菌の調査を目的としているので,一般的な稲刈りのような採集ではなく,地下部をスコップで掘り起こします。まだ栄養成長期なので簡単ですが,幼穂形成期,出穂期となるにつれて根が強くはるので,採集はどんどんハードになっていきます。作業お疲れさまでした。

6月15日-16日に名古屋大学で開催された日本土壌微生物学会2024年度大会に当研究室のArgenさん (助教) と三井先生 (准教) が口頭発表を行いました。三井先生は日本の水田から採取されたメタン酸化細菌がどのような特徴を持っているのか,イネとの相互作用を含めて観察した結果を示しました。Argenはメタン酸化細菌の一部の菌株が酸素存在下においても窒素固定活性を持っていることを実験的に示しました。これらの成果はそろそろ論文となる (はず) ですので,詳細はその時に解説しましょう。

発表内容は以下。

今週末も昨年度と同様に房総半島にてフィールドワークを行いました。目的は千葉県での野生ミヤコグサと共生微生物群集の調査になります。初日は移動と木更津土曜学校でのボランティアを行いました。小さな子供たちを外国人と交流させたいとのことで,Yusdarさんと滞在中のAkyolさんに子供たちは興味津々です。

日曜日には本格的にフィールドワークをはじめ,まずは昨年訪れた地点で再調査を行いました。こちらも昨年度以前から管理者の方に良くしていただいており,仙台銘菓を携えご挨拶にも伺いました。

その後は,卒業生である磯村さんが関わっているSHIBUYA-IWAI-PARKへ伺いました。こちらは2018年に廃校した渋谷区立富山臨海学園を再生し,こどもが遊び大人も学べる臨海公園として再生するプロジェクトになります。また,その後は野島崎で植物調査を行いひと段落になります。